Die bodennahe Strahlungsintensität (Globalstrahlung) und Sonnenscheindauer wurde

mit dem Strahlungsmodell STRAHLGRID der ZAMG berechnet.

Das Modell berücksichtigt die genaue Sonnenposition, mittlere atmosphärische Trübungseffekte

und die Bewölkung, die bei diesem Langzeitdatensatz aus Bodenmessungen der Sonnenscheindauer

errechnet wurden. Die topografische Abschattung sowie weitere Geländeeffekte (Gelände-

und Mehrfachreflexionen) werden dabei sehr genau mittels eines 100 m Höhenmodells

berücksichtigt. Der Effekt der Nahverschattung (z.B. Schatten durch Gebäude oder

Vegetation) wird dabei allerdings nicht berücksichtigt.

Folgende Globalstrahlungs- und Sonnenscheindauer-Karten sind in CLAIRISA zu finden:

- Mittlere jährliche absolute Sonnenscheindauer

- Mittlere jahreszeitliche absolute Sonnenscheindauer

- Mittlere jährliche relative Sonnenscheindauer

- Mittlere jahreszeitliche relative Sonnenscheindauer

- Mittlere jährliche Summe der Globalstrahlung auf die horizontale Fläche

- Mittlere jährliche Summe der Globalstrahlung auf die geneigte Fläche

Mittlere jährliche absolute Sonnenscheindauer

Die jährliche absolute Sonnenscheindauer bezeichnet die tatsächliche zeitliche Andauer

des Sonnenscheins, also die Summe der Sonnenstunden, während eines Jahres.

Die jährliche absolute Sonnenscheindauer schwankt räumlich stark in Abhängigkeit

von topografischen (Horizontüberhöhung) und klimatischen (Bewölkung) Faktoren. In

einem durchschnittlichen Jahr summieren sich im Flächenmittel über Oberösterreich

rund 1600 Sonnenstunden. Am sonnenreichsten präsentiert sich das mittlere Innviertel,

wo über 1750 Sonnenstunden zusammenkommen. Aufgrund von Stau- und vermehrter Quellwolkenbildung

ist in Richtung Alpen eine leichte Abnahme der absoluten Sonnenscheindauer erkennbar.

Im Bergland selbst sind starke Unterschiede erkennbar. Während in höheren Südhang-

und Kammlagen Spitzenwerte erreicht werden, können in den Nordwänden der Kalkalpen

nur im Frühsommer während der Morgen- und Abendstunden Sonnenstrahlen eintreffen.

Bei zusätzlicher Abschattung tendiert die Anzahl der Sonnenstunden hier gegen null.

Mittlere jahreszeitliche absolute Sonnenscheindauer

Die jahreszeitliche absolute Sonnenscheindauer bezeichnet die tatsächliche zeitliche

Andauer des Sonnenscheins, also die Summe der Sonnenstunden, während einer klimatologischen

Jahreszeit, die jeweils drei Kalendermonate umfasst.

In einem durchschnittlichen Sommer summieren sich im mittleren Innviertel an die

700 Sonnenstunden. Im Flächenmittel ist im Sommer mit etwa 600 Sonnenstunden zu

rechnen. Im Winter wird nicht einmal ein Drittel dieses Wertes erreicht. Während

es dann am Dachsteingipfel am sonnigsten ist – hier wird ein Mittelwert von 280

Sonnenstunden angenommen, verbleiben steile Nordhänge, knapp ein Prozent der Landesfläche,

gänzlich ohne Sonnenschein. In tiefen Lagen ist der Jahresgang der absoluten Sonnenscheindauer

stärker ausgeprägt als im Hochgebirge, wo sich die Sonnenstunden – trotz der starken

saisonalen Unterschiede bei der effektiv möglichen Sonnenscheindauer – gleichmäßiger

über die Jahreszeiten verteilen. Verantwortlich sind vermehrte Quellwolkenbildung

über dem Bergland im Sommer und tiefe Schichtbewölkung (Nebel und Hochnebel) über

dem Flach- und Hügelland im Winter.

Mittlere jährliche relative Sonnenscheindauer

Die jährliche relative Sonnenscheindauer ist das Verhältnis zwischen tatsächlicher

und maximal möglicher Sonnenscheindauer, gemittelt über das Jahr. Die maximal mögliche

Sonnenscheindauer an einem Ort ist durch geografische Breite, Jahreszeit und Horizontüberhöhung

vorgegeben. Ihr gegenüber ist die relative Sonnenscheindauer aufgrund der Bewölkung

verkürzt.

Das räumliche Muster der relativen Sonnenscheindauer spiegelt deutlicher die Bewölkungsverhältnisse

wider. Die Mittelung über das Jahr verwischt allerdings jahreszeitliche Variationen,

dementsprechend gleichmäßig ist die relative Sonnenscheindauer mit meist rund 40

Prozent im Raum verteilt. Bis zur Hälfte seines zeitlichen Potenzials schöpft der

Sonnenschein auf dem Dachsteinplateau aus. Gegen 36 Prozent tendieren die Werte

z. B. in der Welser Heide und im Machland.

Mittlere jahreszeitliche relative Sonnenscheindauer

Die jahreszeitliche relative Sonnenscheindauer ist das Verhältnis zwischen tatsächlicher

und maximal möglicher Sonnenscheindauer, gemittelt über die angegebene klimatologische

Jahreszeit, die drei Kalendermonate umfasst. Die maximal mögliche Sonnenscheindauer

an einem Ort ist durch geografische Breite, Jahreszeit und Horizontüberhöhung vorgegeben.

Ihr gegenüber ist die relative Sonnenscheindauer aufgrund der Bewölkung verkürzt.

Merkmale des Bewölkungsklimas sind für die jahreszeitliche und regionale Verteilung

der relativen Sonnenscheindauer verantwortlich: Konvektionsbewölkung im Frühling

und Sommer, verstärkte Tiefdrucktätigkeit im Frühsommer, beständige Hochdrucklagen

im Herbst sowie tiefgelegene Inversionsbewölkung im Spätherbst und Winter. Im Herbst

und Winter werden die niedrigsten relativen Sonnenscheinwerte in außeralpinen Tieflagen

wie dem Eferdinger Becken, der Welser Heide und dem Machland verzeichnet, wo während

der Wintermonate kaum ein Viertel der möglichen Sonnenstunden gezählt wird. Demgegenüber

ist in der kalten Jahreszeit im kleineren Luftvolumen der Alpentäler und in Gebirgslagen,

gelegentlich unter Föhneinfluss, der Anteil der Sonnenstunden erhöht. In Hochlagen

liegt die relative Sonnenscheindauer über die Jahreszeiten hinweg relativ konstant

bei 50 Prozent. Dort beeinträchtigt Quell- und Staubewölkung die Besonnung im Frühling

und Sommer, wenn die höchste relative Sonnenscheindauer in südlichen Randlagen des

Mühlviertels erreicht wird.

Mittlere jährliche Summe der Globalstrahlung auf die horizontale Fläche

Die Globalstrahlung umfasst die gesamte an der Erdoberfläche eintreffende Sonnenstrahlung,

also sowohl ihren ungehindert vordringenden Anteil (direkte Sonnenstrahlung) als

auch ihren an Wolken und Luftteilchen gestreuten und reflektierten Anteil (diffuse

Himmelsstrahlung). Die jährliche Globalstrahlung auf die horizontale Fläche beschreibt

den Energieeintrag während eines Jahres ohne Berücksichtigung der tatsächlichen

Geländeneigung und -ausrichtung.

Die räumliche Verteilung der Globalstrahlung hängt von mehreren Einflussgrößen ab.

Sie wird zunächst von astronomischen Voraussetzungen gesteuert, also der Tagesdauer

und dem Einfallswinkel der Strahlen, die wiederum von der geografischen Breite bestimmt

sind. Ferner spielt die Horizontüberhöhung, also die Abschattung durch das umgebende

Gelände, eine Rolle. Schließlich modifizieren atmosphärische Einflüsse, also Bewölkung

und Trübung, den Energieeintrag eines Ortes. Im Durchschnitt über den Untersuchungszeitraum

beträgt der jährliche Globalstrahlungseintrag in Oberösterreich etwa 1.100 kWh/m².

In den außeralpinen Landesteilen treffen verbreitet 1.100 bis 1.200 kWh/m² auf die

ebene Fläche ein, etwas geringere Werte werden besonders im östlichen Mühlviertel

verzeichnet. Im Nordalpenbereich werden aufgrund von bevorzugt über Hängen ausgelöster

Konvektionsbewölkung, aber auch aufgrund von Staubewölkung generell geringere Globalstrahlungssummen

erreicht. Abgeschattete Bereiche in steilen Nordwänden wie der Drachenwand oder

den Nordflanken der Gipfel des Toten Gebirges sowie in engen Täler im Salzkammergut

wie Echern- oder Rettenbachtal erhalten stellenweise nur um 600 kWh/m². Für die

höchsten Gipfel- und Kammlagen, die besonders im Winterhalbjahr die tiefe Schichtbewölkung

überragen, werden jedoch ähnlich hohe Werte wie für das außeralpine Flachland angenommen.

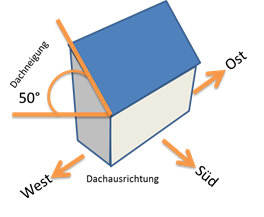

Mittlere jährliche Summe der Globalstrahlung auf die geneigte Fläche

Die Globalstrahlung umfasst die gesamte an der Erdoberfläche eintreffende Sonnenstrahlung,

also sowohl ihren ungehindert vordringenden Anteil (direkte Sonnenstrahlung) als

auch ihren an Wolken und Luftteilchen gestreuten und reflektierten Anteil (diffuse

Himmelsstrahlung). Die mittlere jährliche Globalstrahlung wurde für Flächen mit

verschiedenen Kombinationen von Neigung (25°, 45°, 60°, 90°) und Ausrichtung (Ost,

Südost, Süd, Südwest, West) berechnet.

Im überwiegenden Großteil Oberösterreichs erfährt eine 45° geneigte, nach Süden

ausgerichtete Fläche den höchsten Energieeintrag. Im Flächenmittel beträgt dieser

gut 1.200 kWh/m², in Spitzenlagen bis über 1.300 kWh/m². Ebenfalls südlich exponierte

Flächen mit 25°- oder 60°-Neigung verzeichnen demgegenüber nur unwesentlich verringerte

Globalstrahlungssummen. Auf Nordhängen, also bei Überhöhung des Horizonts im Süden,

ist eine Verringerung der Neigung auf 25° sogar vorteilhaft. Mit Drehung der Fläche

gegen Südosten bzw. Südwesten nimmt der Strahlungsgenuss zunächst leicht, auf Flächenmittelwerte

zwischen rund 1.100 und 1.080 kWh/m², ab. Meist sind die Expositionen mit Ostkomponente

gegenüber jenen mit Westkomponente aufgrund des mittleren Tagesganges der Bewölkung,

der vermehrte nachmittägliche Quellbewölkung in der strahlungsintensiven Jahreszeit

widerspiegelt, leicht begünstigt. Gänzlich östlich bzw. westlich orientierte Flächen

kommen im Mittel über Oberösterreich auf Jahressummen zwischen etwa 950 und 1.100

kWh/m², wobei flachere Neigungswinkel zu bevorzugen sind. Senkrechte Ost- bzw. Westwände

verzeichnen schließlich deutlich geringere Energieausbeuten, die gegenüber der optimalen

Justierung um rund ein Viertel bzw. ein Drittel reduziert sind. In extrem abgeschatteten

Ungunstlagen werden unabhängig von Flächenneigung und -ausrichtung kaum 600 kWh/m²

erreicht.